介護施設を選ぶとき、「設備がきれい」「食事がおいしそう」など、つい表面的な部分に目がいきがちです。

ですが、実は身体拘束を防ぐための視点を持って見学することもとても重要です。

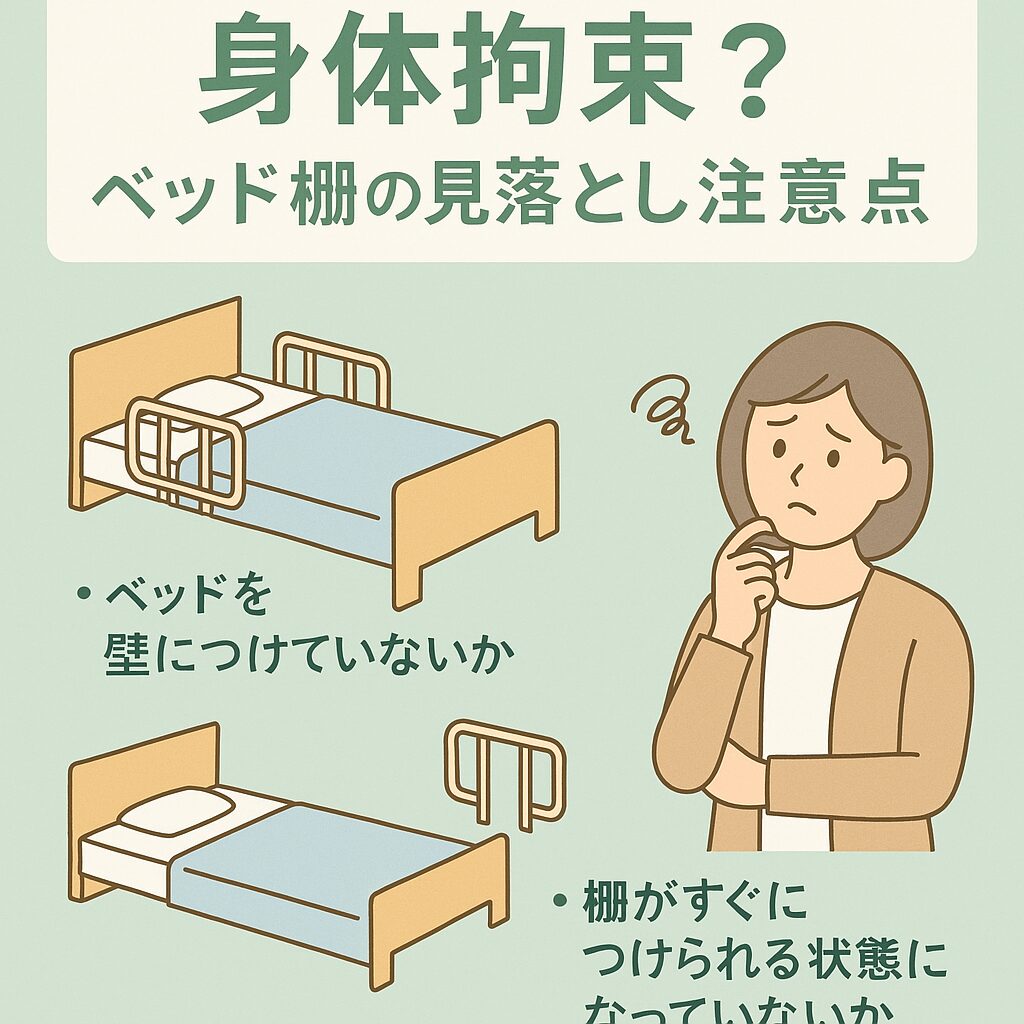

今回は、施設で見落とされがちな身体拘束の一つ「ベッド柵」について、見学時にどこを見ればよいのか、具体的にご紹介します。

Contents

身体拘束とは?なぜ問題なのか

身体拘束とは、本人の意思に反して身体を一部または全体的に制限し、行動の自由を奪う行為のことです。

厚生労働省は以下のような行為を身体拘束と定義しています:

- 身体を縛る・固定する

- 移動を制限する

- 自由な行動を物理的に防ぐ行為

介護保険施設などでは、原則として身体拘束は禁止されており、どうしてもやむを得ない場合(「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件)に限って、記録と同意の上で実施されます。

ベッド柵も“身体拘束”になることがある

「えっ?ただのベッドの柵でしょ?」と思われがちですが、使い方によっては身体拘束に該当します。

❌ 身体拘束となるケースの一例:

- ベッドを壁にぴったりつけて、その反対側に柵を2本設置

→ 逃げ道がない=完全囲い込み - 夜間に起きようとした際、柵が外れず、自力でベッドから降りられない

→ 移動制限の拘束

特に高齢者の場合、「ベッドから起きてトイレに行く」などの動作が制限されると、認知機能や身体機能の低下につながることもあります。

見学時にチェックしてほしい“ベッド柵”のポイント

ここからが本題です。施設見学の際、次のような視点でベッド柵を見てみてください。

🛏 ① ベッドの片側が壁にぴったりついていないか?

ベッドが壁にピタッと設置されている場合、柵を片側に2本つけると“脱出不能”な状態になります。

このように、本人が一人で降りられない構造=身体拘束と見なされる可能性が高いです。

👉 チェックポイント:

- ベッドと壁の間に空間があるか

- 両側から安全に出入りできる構造か

🛏 ② 柵が2本固定されていないか?

柵が常時2本設置されている場合、ベッドからの立ち上がりが難しくなることがあります。

特にベッドの反対側が壁でふさがれていたら、一人で起き上がれない=身体拘束とみなされるリスクがあります。

👉 チェックポイント:

- 柵が2本とも外れにくい固定式になっていないか

- 片側が完全にふさがれていないか

🛏 ③ 柵が1本だけ設置され、もう1本がすぐ使える状態に置かれていないか?

これは一見、拘束には見えませんが“すぐに拘束できる準備状態”とも取られる状況です。

- 柵が1本だけ設置されているが、もう1本が壁やベッド横に立てかけてある

- 状況によってすぐに追加できるようスタンバイされている

このような状態が職員の習慣になっている場合、ルールの理解や意識が薄い可能性もあります。

👉 チェックポイント:

- 予備の柵が手の届く位置に置かれていないか

- 夜間や転倒リスクが高い入居者に対して、ルーチンで追加されていないか

施設に確認してみたい質問例

見学時に以下のような質問をすると、身体拘束への考え方が見えてきます:

- 「ベッド柵は利用者本人の希望で調整できますか?」

- 「夜間はどのように安全確保をされていますか?」

- 「柵はどういう判断でつけていますか?」

- 「身体拘束の記録と委員会はどうされていますか?」

丁寧に説明してくれる施設は、本人の尊厳を大切にしている可能性が高いです。

ベッド柵が必要な場面は確かにある

もちろん、すべてのベッド柵が悪ではありません。

転落や転倒のリスクが極めて高い場合には、安全確保のために一時的に柵を使う判断が必要なこともあります。

大切なのは「本人の安全」と「尊厳」のバランスを考えたケアがされているかです。

まとめ

| チェック項目 | 見学時の視点 |

|---|---|

| ベッド配置 | 壁にぴったりつけていないか? |

| 柵の数と位置 | 2本が常時固定されていないか? |

| 柵の準備状態 | すぐに2本目が取り付け可能な状態か? |

| 職員の説明 | 柵の使用目的や手順を明確に話せるか? |

📌 最後に

介護施設を選ぶ際、「身体拘束をしない」というのは大前提です。

でも現場では、「気づかぬうちに拘束になっていた」ということも少なくありません。

ベッド柵はその典型です。

見学のとき、ぜひ柵の数・位置・準備状態を意識して見てみてください。

その施設がどれだけ「本人の自由と安全のバランス」を考えているか、見えてくるはずです。

コメント