介護の現場で働いていると、よく耳にするのが「腰痛」の悩み。特に移乗介助の場面では、無理な体勢での動作や「この方が早いから」と自己流でやってしまうことが原因になりがちです。今回は、腰を守りながら安全に移乗介助を行うためのポイントを3つに絞って解説します。

Contents

1. ベッドの高さは必ず調整する

ベッドから車椅子、あるいは車椅子からベッドへ移乗する際、まず最初にやるべきは「ベッドの高さ調整」です。利用者と介助者の身長や、介助の方法によって適切な高さは異なりますが、基本的には介助者の腰の高さに合わせるのが理想です。ベッドが低すぎると、深くかがむ必要があり腰に負担がかかります。逆に高すぎると、腕や背中への負担が大きくなります。

ベッドコントローラーがあるのに使わずに介助を始めるのはNG。たった数秒の調整で、腰への負担を大きく軽減できます。

2. 車椅子のアームレスト(ひじ掛け)は跳ね上げる

「この方は軽いからそのままでいいや」と、車椅子のアームレストを跳ね上げずに抱え上げると、無駄に高く持ち上げることになり、腰への負担が激増します。

跳ね上げ式のアームレストを活用することで、持ち上げる高さを最低限に抑えられ、より水平に近い移乗が可能になります。また、利用者自身の身体にも優しい方法です。

アームレストが固定式の車椅子を使用している施設では、跳ね上げ式や取り外し可能なタイプへの見直しも検討するとよいでしょう。

3. フットレストを開閉・取り外す

意外と見落とされがちなのがフットレスト。移乗時に開閉せずそのまま介助を行うと、

- 利用者の足が引っかかって巻き込み事故になる

- 皮膚が擦れて表皮剥離(スキンテア)になる といったトラブルにつながります。

フットレストは事前に外す or 開閉しておくことで、足の動線が確保され、スムーズな移乗ができます。安全面だけでなく、介助者自身も変な体勢にならずに済むため、結果的に腰への負担軽減にもつながります。

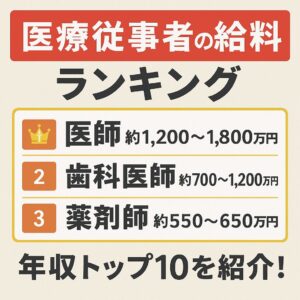

🧠 データで見る「そりゃ腰痛になるよ」

- 介護職の腰痛有訴率は約44〜69%

- 約46%が、腰痛で離職を考えた経験あり

- 「腰痛・精神的体調不良」は、離職理由の第2位に位置付け

これらの数字は、移乗介助など日常業務による肉体的負担が激しいことを示しています。ノーリフティングや日常的な工夫が、腰痛予防と離職防止に直結します。

💬 実体験:それでも「この方が早いから」と思っていたら…

私の同僚である女性介護士の話です。

何度も移乗のポイント(ベッドの高さ調整・アームレストの跳ね上げ)を伝えていましたが、彼女は「そのままの方が早いから」と言って、毎回無理な体勢で移乗介助をしていました。

ある日、いつも通りに抱え上げた際、腰に強い痛みを感じ、病院で診察を受けたところ「腰椎圧迫骨折」と診断。2ヶ月の休業となり、その後も以前の業務ができず、時短勤務となり収入も減少しました。

彼女自身も「こっちの方が早い」という思い込みが、結果的には自身の健康を害し、生活にも大きな影響を与える結果になったと反省していました。

このような経験からも、時短よりも安全第一。結果的に安全な方法が早く・効率的だという認識を持つことがとても大切です。

まとめ

「腰を痛めるのが当たり前」と思い込んでいませんか? 移乗介助は、ちょっとした工夫で腰痛予防と安全な介助の両立が可能です。

- ベッドの高さは必ず調整

- アームレストは跳ね上げて高さを抑える

- フットレストは外して事故を防ぐ

そして、少しの手間を惜しまないことが、自分の健康を守り、質の高い介護を続けるための鍵です。ぜひ日々の業務に取り入れてください。

コメント